三春城の三つの日本一

江戸時代最大級の巨大な広間。江戸時代初期に珍しい城主の入浴施設である御風呂屋。断崖絶壁の直上に建てられた優美な三階櫓。三春城の日本一について、三春城のVR制作を監修いただいた広島大学の三浦正幸名誉教授に解説していただきました。

三春城の本丸は断崖絶壁の端に迫り、その直上に三春城の天守に相当する三階櫓が聳え建っていた。この三階櫓は、外観の屋根の数が三重である三重櫓で、内部は三階建てであって、詳しく記すと三重三階櫓となる。江戸時代には「三階櫓」と呼ばれていたが、一般的に江戸時代の「三階」は三重、「三重」は三階の意であって、今日とは重と階の意味が逆であることが多い。

さて、幕府は元和元年(1615)に武家諸法度という法令を全国の大名に公布して、城の新築や増築を厳しく制限した。その結果、天守をもっていなかった城では、新たに天守が建てられなくなった。寛永5年(1628)に松下長綱が二本松城から三春城へ転封し、三春城本丸を改修して天守級の三重櫓を創建したが、法度公布後だったため天守と公称することができず、「三階櫓」と称して天守の代用とした。江戸時代に三階櫓や御三階と呼ばれた三重櫓は全国に多数あったが、それらは公式な三重天守に引けを取らない規模や意匠をもつ三重櫓であって、現存していれば「天守」と呼ばれるような特別な三重櫓だった。そうした現存例が丸亀城天守と弘前城天守である。

三春城三階櫓は一階が四間に七間と細長い長方形平面であり、長辺と短辺の差が三間もあった。二階は三間に四間で、長辺と短辺の差が一間に縮小修正されていた。この差の修正を行うには、一階の上に入母屋造の屋根を掛けて、二階はその屋根上に載せるしかなく、そうした形式の天守を望楼型天守という。望楼型天守は犬山城や姫路城といった古い時期の天守に応用された形式であり、三春城三階櫓の年代では時代後れになっていたが、外観の優美さと壮大さを醸し出すには優れていたためにあえて採用されたと考えられる。さらに三春城三階櫓は、各重の屋根の向きを互い違いにしていたと考えられ、いわば三段重ねの望楼型天守であって、全国無類の独創的な姿を見せていた。

この優美な三階櫓は、身のすくむような断崖絶壁の直上に建てられており、天守や三階櫓が建つ石垣や崖としては、全国一の高さと全国一の険しさを誇るものであった。崖下から望む雄姿は日本一だったと言える。

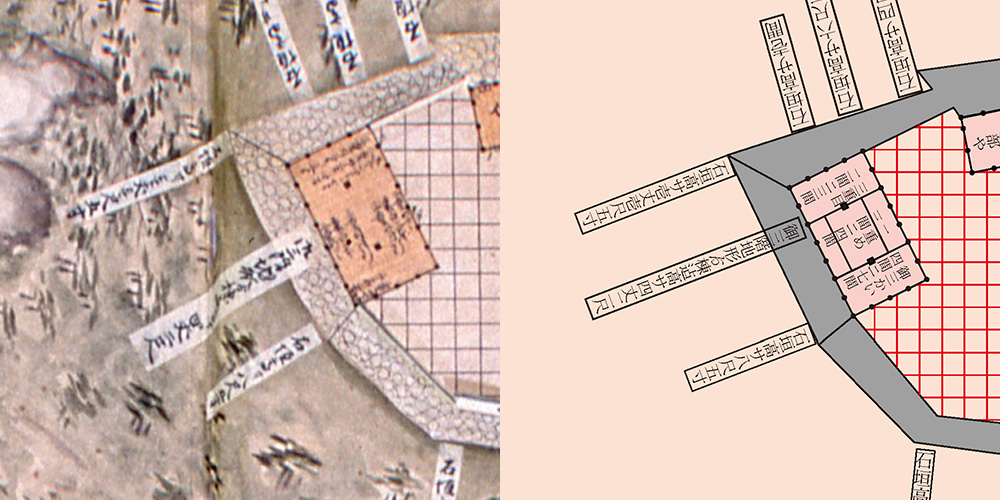

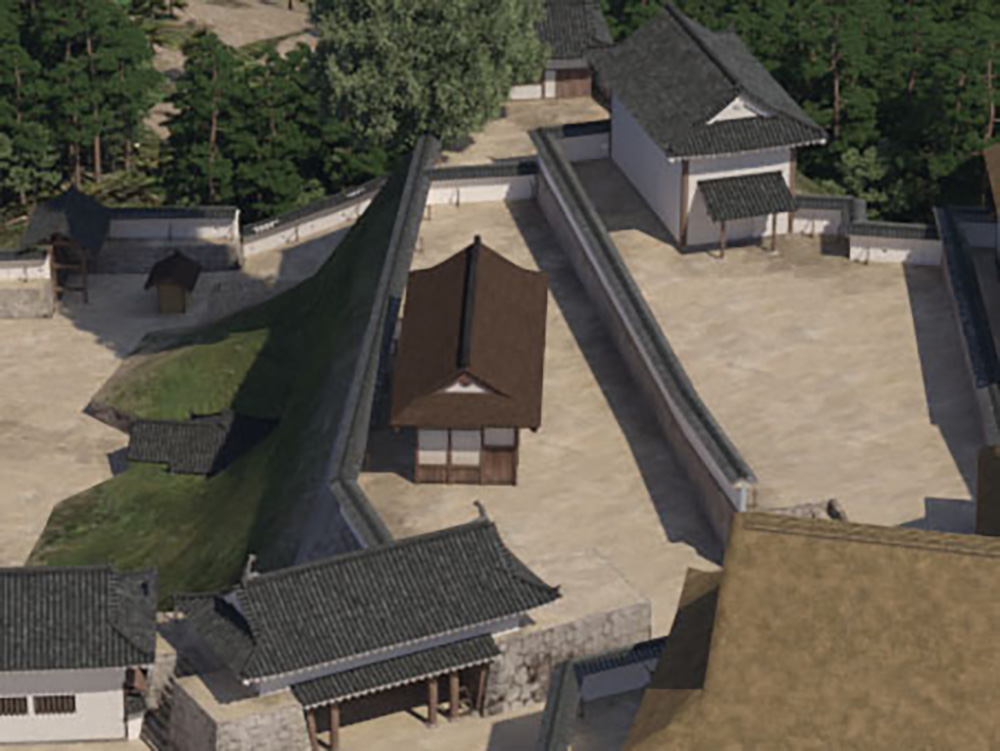

三春城本丸には、御風呂屋という独立した大きな建物があった。城主の入浴施設である。江戸時代の初めに風呂と言えば蒸気浴をするもので、いわばサウナのことであって、驚くほど贅沢で珍しい施設だった。

他城では城主の入浴施設は本丸御殿の中に組み込まれており、通常はせいぜい6畳大ほどの板敷きの湯殿と脱衣室に使われた揚がり場からなり、それほど大きなものではなかった。その当時の将軍・大名・公家といった支配者階級の人々は、湯殿の板敷きに湯盥すなわちバスタブを置いて、その中に座って掛け湯をしてもらって体を洗う湯あみをしていた。いわば西洋式の入浴であった。それに対して風呂は蒸気発生のための大掛かり施設が必要なため、大身の大名の城でも風呂をもつ例は稀であった。徳川御三家の尾張名古屋城本丸御殿では、将軍家光を歓待するために風呂屋が新築されたが、江戸城本丸御殿にすら風呂はなかったのである。

三春城本丸に建てられていた御風呂屋は、内部が3室に分かれていた。脱衣室である「御揚がり所」(10畳大)、蒸気浴と湯あみをする板敷きの「御風呂屋」(12.5畳大)、蒸気を発生させるカマドのある「土ノ間」(12.5畳大)の3室である。合わせて68㎡もの広さの建物で、現代の家1軒ほどの大きさがあった。カマドに掛けた大きな湯釜で湯を沸かして蒸気を発生させ、その蒸気を「御風呂屋」内に設えた小風呂という小さな屋形に引き込んで、そこで蒸気を浴びる仕掛けであった。蒸気浴後は小風呂から出て、板敷きに置かれた湯盥で湯あみをして汗を流した。

三春城本丸にあった風呂屋は、本丸御殿から完全に独立して建てられており、入浴後は露天を歩いて御殿へ戻らなくてはならなかった。風呂屋自体が珍しいが、独立した風呂屋は寺院(東大寺・興福寺・妙心寺などの大寺院)以外にはなく、ましてや総ての建物が連続して建てられていた大名の御殿ではありえない。もちろん日本の歴史上で最も高い場所にあった風呂屋であって、冬の寒さの厳しい中、入浴後に露天を歩くことなど考えられない。しかし、サウナ発祥地の北欧フィンランドでは入浴後に冷たい水や雪たまりに飛び込むのが普通であり、三春の高い城山で寒い日に蒸気浴をした後に露天を歩くのは爽快だったかもしれない。

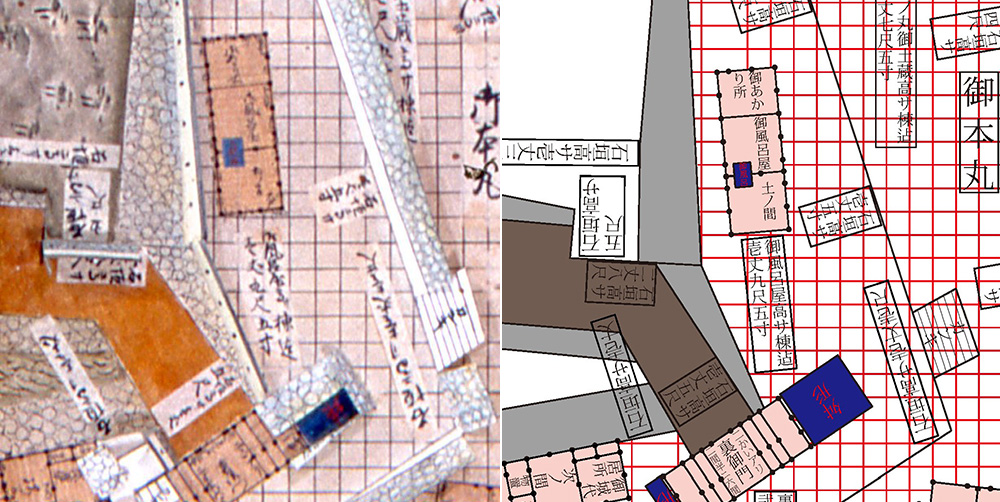

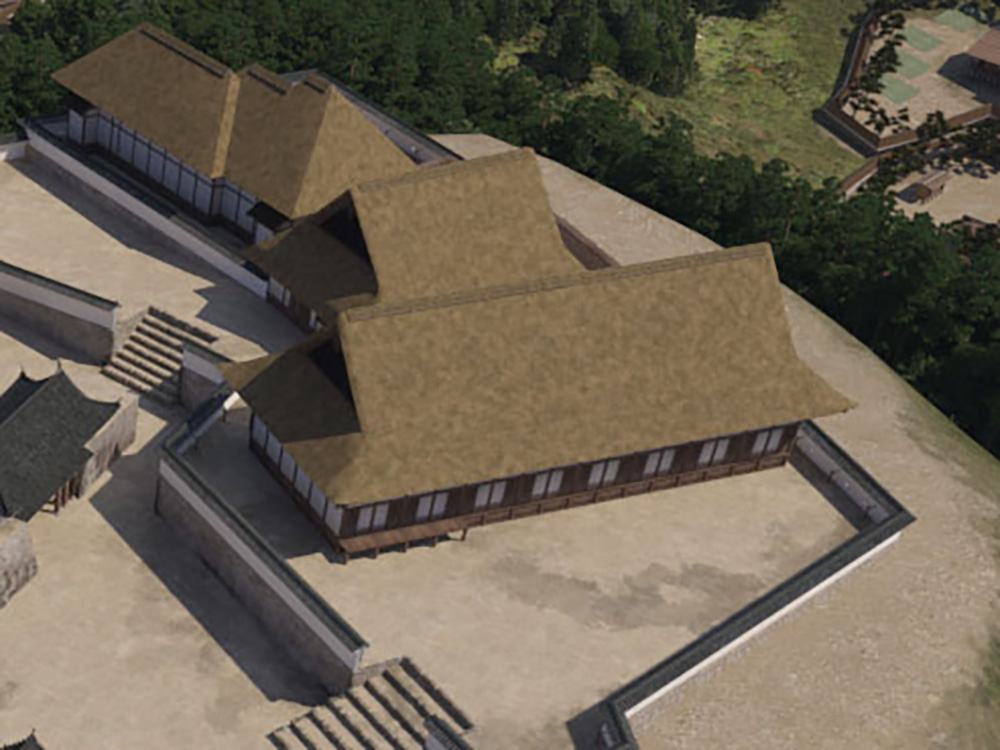

三春城の本丸御殿は、広間、台所、御座の間という、巨大な3棟の茅葺きの建物を廊下で結んだ構造だった。その当時の他城の本丸御殿は、総ての建物が廊下を介せずに直接に建て連ねられるのが一般的であって、三春城本丸御殿は室町時代の御殿のような古式な構造であった。

その三春城本丸御殿は江戸時代の城の御殿としては小さな方だったが、その広間は巨大で、長辺16間(約31.5m)、短辺6間(約11.8m)に下屋を付けた建物で、床面積は432.5㎡もあった。現代の2LDKの住宅8軒分もの面積であって、江戸時代の広間としては最大級である。しかも驚くべきことに、三春城の広間は、「御広間」「中ノ間」「御上ノ間」というたった3室の広大な部屋で構成されていた。

三春城の広間は、45畳の「御上ノ間」が主座敷であって、間口5間(約9.9m)もの床の間(史上最大級の床の間)を背にして城主が着座し、家臣らと対面の儀式などを行っていたと考えられる。48畳の「中ノ間」は主座敷の次の間で、間の襖を開け放って城主に対面した。

広間の最大の部屋は、下座(下ノ間)の「御広間」であって、間口7間(13.8 m)、奥行6間(11.8m)もの広さがあった。床の間や押入を除くと、室内には柱が全くなく、68畳の広大な畳敷きが広がっていた。その当時の木造建築では、部屋の上に渡る梁は長さ3間が一般的であり、4間は珍しく、5間以上はほぼありえなかった。この広間には長さ6間もの梁が使われていたのであり、その11.8mの長さからすると直径90cmほどの松丸太だったと推定され、入手が困難なほどの大材だった。現代の鉄筋コンクリート造の広間なら建築が可能な大空間であるが、江戸時代の木造建築としては、芝居小屋(歌舞伎劇場)の客席ぐらいしか例がないほどの広さだった。もちろん歴史上で全国最大の御殿の部屋であった。

なお、広間に並んで建てられていた台所は、間口8間半(約16.7m)、奥行6間(約11.8m)の建物で、寺院の本堂より大きい。籠城時には城兵の賄いを一手に引き受ける建物だったので、通常の生活には不要なほど大規模であった。台所の奥には城主が日常生活を送った御座の間があり、寄棟造を3棟連結したような特異な建物であった。

(三浦正幸 広島大学名誉教授・工学博士)